あの人に話しかけるなんてできない。

会議で意見を言うなんてできない。

上司からの依頼を断ることなんてできない。

これらは全部、できないのではなく自分でしないことを選んでいることにお気づきでしょうか?

声を出すことができるのなら

話しかけることはできます。

会議で意見を言うこともできます。

上司からの依頼を断ることもできます。

でもそんなことはできないと、強く感じてしまう。

ということで今回は、本当であれば「できる」はずのことなのに、「できない」と感じてしまう理由と、「できる」ようになるためにどうすればいいかについてお伝えしていきます。

なぜ「できない」と思うのか

私たちが「できない」と感じるとき、それは実際には「行動を止める心のブレーキ」が働いているからです。

心理学的には、このブレーキの正体は「恐れ」や「不安」、そして「過去の経験」による思い込みとされています。

たとえば、昔勇気を出して発言したときに笑われた経験があると、「また失敗するかもしれない」という恐怖が頭をよぎりますよね。

この「予期的不安(まだ起きていない未来を心配すること)」が、私たちを動けなくしてしまうんです。

脳の仕組みで言うと、「扁桃体(へんとうたい)」という不安や恐怖を感じる部分が活発に反応すると、行動を抑制するホルモンが分泌されます。

つまり、身体が「動かないように」無意識に指令を出してしまうのです。

でも、ここで大切なのは「できない」と感じているのは“能力の問題ではない”ということ。

実際には「やりたくない」「怖い」「失敗したくない」という感情が、行動の前でストップをかけているだけなんですね。

つまり、「できない」は“事実”ではなく、“感情のラベル”にすぎません。

このラベルを外していくことが、「できる」に近づく最初の一歩になります。

行動の鍵は「エフィカシー」

では、「感情のブレーキ」を外して行動できる人は、何が違うのでしょうか?

その鍵になるのが「エフィカシー」という考え方です。

エフィカシーとは、「自分にはそれを成し遂げる力がある」と信じる感覚のこと。

心理学者アルバート・バンデューラが提唱した概念で、行動や成果に大きく影響すると言われています。

たとえば、英語を話せるようになりたいと思ったとき、「自分にもできる」と感じている人は少しずつ練習を重ね、結果的に上達します。

逆に「自分には無理」と思っている人は、最初の一歩すら踏み出せません。

この違いが、時間とともに大きな差になっていくのです。

面白いのは、エフィカシーは“事実”ではなく“信念”だということ。

つまり、本当にできるかどうかは関係なく、「できるかもしれない」と思えるかどうかがスタートラインなんですね。

この信念は、他人の評価や過去の失敗で簡単に揺らいでしまう一方で、自分の中で少しずつ育てていくこともできます。

だからこそ、行動を変えたいときに見るべきは「自分の能力」ではなく「自分を信じる力」なんです。

エフィカシーの高め方

では、どうすれば「できる」と信じる力を育てていけるのでしょうか?

エフィカシーを高める、心理学的に効果のある4つの方法をご紹介します。

小さな成功体験を積む

いきなり大きな目標に挑むよりも、「まずは挨拶してみる」「意見を一言だけ言ってみる」といった小さな行動でOKです。

脳は成功の記憶を「証拠」として蓄積するため、「できた経験」が増えるほど自信が強化されます。

成功モデルを見つける(代理経験)

自分と似た人がうまくいくのを見たり聞いたりすると、「自分にもできるかも」と感じやすくなります。

SNSでのポジティブな体験談や、身近な人のチャレンジを観察するだけでも効果があります。

なかでもおすすめなのが、本からの学びです。

本の場合、動画やSNSと比べると情報量が桁違いですから、学びには最高のツールになります。

言葉の力を使う(自己説得)

「どうせ無理」と思う代わりに、「やってみたらどうなるかな?」と声をかけてみる。

言葉を変えるだけで脳の認知が変わり、行動に向かうエネルギーが湧いてきます。

これは認知行動療法でも実証されている方法です。

身体の状態を整える(情動調整)

緊張や不安が強いときは、深呼吸や軽い運動をして体をリラックスさせましょう。

心と体はつながっているので、落ち着いた身体は冷静な思考を助けてくれます。

このように、「信じる力」はトレーニングで育てられるんですね。

しかも歯を食いしばってやるようなことでもありません。

自信は生まれつきの性格ではなく、日々の小さな積み重ねによって形成されていくものなのですね。

もう一つのピースは目的

最後にもう一つ、大切なピースがあります。

それは「何のために、それをできるようになりたいのか」という“目的”です。

目的が明確になると、人は自然と行動を選びやすくなります。

たとえば、「上司に意見を言う」のが怖くても、「自分のチームをよりよくしたい」という目的があれば、その恐れを乗り越える理由になります。

人は「恐怖」よりも「意味」に動かされる生き物です。

心理学者ヴィクトール・フランクルも、過酷な環境を生き抜いた人々の共通点として「生きる意味の存在」を挙げています。

つまり、「できない」を「できる」に変える最後のスイッチは、“自分にとっての意味を見つけること”なんですね。

「なぜそれをしたいのか?」

「それができたら、どんな自分になれるだろう?」

そう問いかけてみるだけで、心の中のエネルギーが少しずつ動き出します。

「できない」は本当の自分ではなく、心の防御反応。

でも、その奥には「本当はやりたい」「変わりたい」という気持ちが眠っています。

今日からできることは、ほんの小さな一歩でかまいません。

「できるかもしれない」と思えた瞬間、すでに変化は始まっています。

あなたの中には、行動を変える力がすでに備わっています。

あとは、その力を少しずつ信じてあげるだけなんですね。

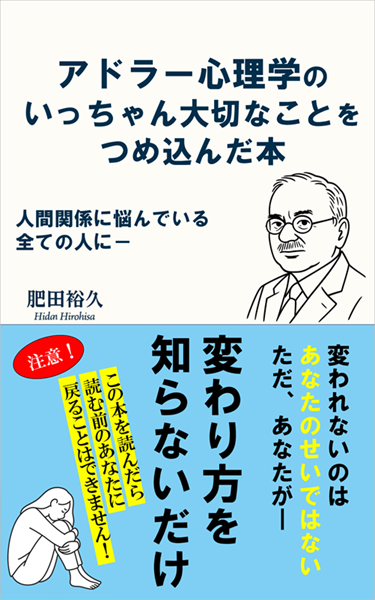

Kindleで電子書籍を出版しました

出版一週間で

- ストレス管理部門

- ビジネス・経済スキル部門

- ビジネス・経済部門

- ビジネスコミュニケーション部門

- 実践経営・リーダーシップ部門

- 自己啓発部門

- 心理学部門

など、計13部門で一位を獲得。

Kindle Unlimited会員の方は無料で読むことができます。

書籍ページはコチラ

↓ ↓ ↓

コメントをお書きください