どんなに優れたチームでも、「努力が報われない瞬間」は訪れるものです。

一生懸命準備してきた企画が、本番直前で白紙になってしまう。

そんな出来事が起きたとき、組織の中では目に見えない「感情のうねり」が広がります。

この波紋は、単なる「結果」への不満だけではなく、「伝え方」「受け止め方」「タイミング」といった人間関係の繊細な要素によって、深い感情の摩擦を生むことがあります。

今回は、トップ・副トップ・チーム長・チームという4層構造の中で起きた、ある出来事を題材に、それぞれの立場に必要な意識の持ち方と、チーム運営における本質的なポイントを考えていきたいと思います。

このような状況はどんな組織にも起こりうることです。

「誰が悪い」ではなく、「どうすればよりよい関係を築けたのか」という視点から読み進めてみてください。

かなりの長文ですが、本質をお伝えしています。

ぶっちゃけ、有料記事にしてもいいくらいのクオリティにしました。

事件はある日突然に

舞台は、トップ・副トップ・チーム長・チームという四層構造の組織。

トップが最終決定権を持ち、副トップがその意向を受け、チーム長・チームと日々やり取りをしています。

ある日、チームは数週間にわたって準備してきた大きな発表の場を迎えようとしていました。

資料も整い、練習も重ね、メンバーの気持ちは一つになっていた。

「やっとここまで来たね」と笑い合う空気が漂っていた矢先、突如その知らせが届きます。

「トップの判断で、今回の企画は白紙に戻ることになりました」

その知らせをチーム長に伝えたのは、副トップでした。

副トップはと、

「トップが懸念していた点が整理できず、このままではリスクが高いと判断された」

と、なぜ白紙に至ったのかという理由を添えて、連絡を終えました。

しかし、そこには「これまでの努力への労い」や「感情への配慮」は一切ありませんでした。

もちろんのことながら、副トップはそれも含めて伝えたつもりではあったのですが、それを受け取ったチーム長にはそう感じられませんでした。

その一報を受けたとき、チーム長とチームは衝撃を受けました。

「なぜ今?」「ここまで報告してきたのに?」

しかも、副トップは企画の進捗を逐一受け取っていたはずです。

「もっと早くトップに報告してくれていれば、改善のチャンスがあったのでは」と、胸の中にモヤモヤが広がります。

やるせなさ、無力感、そして“見捨てられたような”寂しさ。

チームは副トップへの信頼を失いかけてしまいます。

副トップはというと、

「事実をどう受け取るかは人それぞれ。これも学びの機会」と考えの持ち主。

「いつまでも感情的になっていては成長できない」とも感じていたのです。

しかし、彼が持っていた価値観は、結果的にチームには「冷たさ」として届いてしまいました。

この小さなすれ違いが、組織全体の心理的距離を生んでしまったのです。

ここから、各立場の内側で何が起きていたのかを一つひとつ見ていきましょう。

トップの決断

トップが白紙を決断した背景には、必ず理由があります。

チームが把握していない外部要因、全体最適の観点、タイミングの問題などなど。

多くの場合、その決断は「理にかなっている」ものと言っていいでしょう。

ですが、問題は「その正しさが、現場の努力とどう折り合いをつけるか」という点です。

人は「自分が正しい」と思う判断を下すとき、他の人の感情を後回しにしてしまう傾向があります。

トップにとっては組織全体の利益を守る“責任ある決断”であっても、現場にとっては“突然の切り捨て”に映る場合があるんですね。

トップがこのギャップを埋める唯一の方法は、「理由」と同じくらい「敬意」を伝えること。

「みんなの努力を無にしたくないが、今回は組織全体を考えたときにこうせざるを得なかった」

そう伝えるだけで、現場は“理解された”と感じます。

トップが持つべき意識は、「決断は冷静に、伝達は温かく」。

これが、リーダーシップを毀損しないための鉄則と言えます。

副トップの役割

副トップの立場は極めて繊細です。

トップの意向を現場に伝える一方で、チームの声を吸い上げてトップに届ける。

両方向の「翻訳者」でもあり、「緩衝材」であることが求められます。

ところが今回、副トップは「伝える」だけに意識が集中してしまいました。

その結果、“伝わらなかった”のです。

副トップの中では、

「トップの意向を正確に伝えた」「感情的にならずに落ち着いて行動した」という自負もあったでしょう。

ですが残念なことに、心理学で言うところの「認知的共感」と「情緒的共感」が欠けていたのです。

認知的共感とは、「相手の立場を理解する」こと。

情緒的共感とは、「相手の気持ちを感じ取る」こと。

副トップはこの両方を欠けたまま伝えてしまったことで、チームには“冷たく聞こえた”のです。

このような場合、副トップに必要なのは“相手を労る姿勢”なんです。

いきなり事実を伝えるのではなく、まず「気持ちの受け止め」を置く。

「これまで頑張って準備してくれたのに、本当に悔しいと思う」

「でも、トップの判断にはこういう背景があるんだ」

こういった相手の立場の気持ちを汲み取った一言を添えるだけで、“理”を“血の通った言葉”に変えるんですね。

また、副トップがチームから進捗を受け取っていたのなら、早い段階でトップに報告し、意見を仰ぐという「上への感度」も重要でした。

つまり、副トップの仕事は“橋を守る”だけでなく、“円滑な橋渡し”でもあるのです。

チーム長の苦悩

チーム長は、現場の気持ちを最も理解している存在です。

日々メンバーの努力を見てきたからこそ、突然の白紙決定には強い悔しさを抱いてしまうものです。

ですがそれと同時に、副トップの指示をチームに伝えなければならない責務も負っています。

この「板挟み状態」は、リーダーが最も心を消耗する瞬間と言えるでしょう。

心理学ではこれを「役割葛藤」と呼びます。

“メンバーを守りたい自分”と、“組織に従う自分”が内面で衝突してしまうのです。

このとき、チーム長に必要なのはメンバーとの感情の誠実な共有です。

「正直、私も悔しい。でも、次に活かせるように一緒に考えたい」

というように、感情を抑え込まず、前向きな形で見せること。

また、副トップへの不満が高まる中で、それをチームに広げない「情動管理」も重要です。

リーダーの感情はチームの空気を支配します。

だからこそ、「一緒に立て直そう」という姿勢を見せることで、チームは安心を取り戻せるようになります。

チームの心

チームの努力が報われなかったとき、人の心は「喪失」を感じます。

これは単なる怒りや落胆ではなくミニ・グリーフ(小さな喪失体験)と呼ばれる心理状態にはまり込んでしまいます。

「喪失」には様々な感情が折り重なっている状態なので、心の中はかき乱されています。

怒る人、悲しむ人、無気力になる人、諦める人、様々なネガティブな反応が噴出します。

それらの反応は一貫したものではなく、ある瞬間には怒りが、そのすぐ後には悲しみが、万華鏡のようにめまぐるしく変化していきます。

すると次のような考えがチームのなかで生まれ始めます

l なぜ自分たちの努力が無駄になったのか

l どうしてもっと早く伝えてくれなかったのか

l 頑張っても意味がないのではないか

こうした思考が続くと、「学習性無力感」が起きやすくなります。

つまり、「どうせ頑張っても変わらない」という思い込みが、モチベーションを奪ってしまうようになるのです。

この状態を抜け出す鍵は、「過程の再評価」を行うことです。

「準備の過程で何を得たか」「どんな連携が生まれたか」を振り返ることで、“報われない努力”が“意味のある経験”へと変わっていくんですね。

チームが成長する組織では、この「リフレクション(内省)」を自然に行える風土があります。

結果だけでなく、努力のプロセスを称える文化が、チームの再生力を育てるのです。

もちろんのことながら、チームのひとり一人がこのような気持ちになれれば最高でしょう。

しかしながら、人はそれぞれ違う考え方を持っています。

すぐに切り替えら得る人、長く引きずってしまう人、心の動きも必要な時間も千差万別です。

それをある程度合わせるためにはやはり、ネガティブな決断を知らせてきた副トップからの「認知的共感」「情緒的共感」が不可欠と言えるのです。

副トップが持つべき“伝える力”

副トップの役割は先ほどもお伝えしたように「円滑な橋渡し」です。

情報をどう伝えるかで、チームの士気も信頼も変わるんですね。

そこで副トップに必要な、伝える力の三原則を見てみましょう。

-

感情の承認(エモーショナル・バリデーション)

「そう感じるのは当然」と、まず受け止める。 -

構造的な説明(なぜ・何が・どうなる)

感情が落ち着いたタイミングで、理由と意図を整理して伝える。 -

未来への橋渡し(希望の言葉)

「次にこうすれば同じことを防げる」と前を向かせる。

この原則を守るだけで、どんな苦い報告もチームの学びに変わります。

「正しさ」ではなく「伝わり方」に意識を置く。

これが、信頼を失わない副トップの技術なんですね。

副トップはそれでの人生経験で、自分の中だけで感情と向き合うスキルを身につけたかもしれません。

ですがチームはまだそのスキルの取得の道半ばでもあるのです。

だからこそ“情緒的な寄り添い”を自ら示すことで、チームもチーム長もそのスキルを伸ばせるようになるのです。

チーム長とチームが取り組むこと

チーム長は、副トップとの関係がぎくしゃくしても、チームを止めてはいけません。

チーム長が立ち止まってしまうと、組織は簡単に崩れ落ちてしまいます。

そこでまず取り組むべきことは“事実と感情を分けて整理する”ことなんです。

l 事実:トップの判断は理解できる

l 感情:副トップの対応に不満がある

この二つを明確にすると、問題の焦点が「誰が悪いか」から「何を改善できるか」に変わります。

副トップにただ感情的に不満をぶつけるのではなく、どのような対応を望むのかを冷静に伝えることができます。

それで副トップの態度が変わるかどうかは未知数ですが、それでも伝え続けないことには、その希望もついえてしまいます。

チーム長は諦めずに伝え続けること。

それがより良い組織を作っていくのです。

チームとしては、次のステップを意識するとよいでしょう。

l 「感情を共有する時間」をあえて設ける

l 「得た経験」を言語化してまとめる

l 「次の行動」を小さく設定する

“話して整理し、書いて気づき、動いて回復する”この流れが、信頼の再構築を後押しします。

事件が起きた直後はどうしても感情的になってしまうものです。

時間が経つことで気持ちは落ち着きますが、落ち着いたからそれでいいとしてしまうのはもったいないですよね。

落ち着いたときにこそ、自分達がどう事実を受け取ると良いかを考えてみるんです。

そうすることで人間的成長を得ることができるんですね。

組織運営の鍵

この出来事から、「正しい判断だけではチームは動かない」ということが見えてきたのではないでしょうか。

情報共有の“スピード”と“確実さ”そして、感情共有の“深さ”は、どちらが欠けても信頼は崩れます。

組織として意識したいのは、次の3つ。

-

早期共有の仕組み化

「まだ確定ではないけど相談したい」と言える文化をつくる。 -

感情を見える化する場

月1回の「ふりかえりミーティング」で、努力や感情を共有する。 -

プロセスを評価する制度

結果だけでなく、準備・連携・改善の過程も評価項目に入れる。

組織は「信頼」で動きます。

信頼は、共感と誠実なコミュニケーションの積み重ねでしか育たないんですね。

トップは全体を守り、副トップは橋を渡し、チーム長は現場を支え、チームは行動で組織を動かす。

そのどの立場にも、「感情の流れを見つめる力」が必要です。

白紙になったのは企画かもしれません。

けれど、本当に守るべきなのは“人と人の信頼”です。

理屈よりも、まず「あなたの努力を見ていたよ」と伝える。

それだけで、チームはもう一度立ち上がる力を取り戻せます。

伝えるとは、心を動かすこと。

そしてその力こそ、どんな変化にも揺るがないリーダーシップの本質なのではないでしょうか。

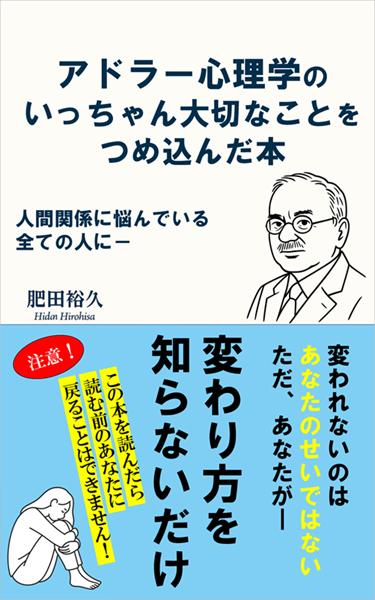

Kindleで電子書籍を出版しました

出版一週間で

- ストレス管理部門

- ビジネス・経済スキル部門

- ビジネス・経済部門

- ビジネスコミュニケーション部門

- 実践経営・リーダーシップ部門

- 自己啓発部門

- 心理学部門

など、計13部門で一位を獲得。

Kindle Unlimited会員の方は無料で読むことができます。

書籍ページはコチラ

↓ ↓ ↓

コメントをお書きください