仕事に取りかかろうと思っているのに、気づけばスマホを触っていたり、デスクを片づけ始めてしまったり…。

そんな先延ばしの経験は、きっと多くの人が覚えがありますよね。

これはあなたの意志が弱いわけでも根性が足りないわけでもなく、人間の脳が持つ特性によって自然に起きる現象だと心理学では説明されています。

とはいえ、頭では分かっていても行動に移すのはなかなか難しいものですよね。

だからこそ、先延ばしが起きる“背景”を知り、少しずつでも動き出せる“小さな工夫”を持つことが大切になってきます。

ということで今回は、先延ばしが起きる仕組みと、今日から使える実践的な対策をお伝えしていきますね。

先延ばしが起きる心理的メカニズム

先延ばしは意志の弱さではなく、脳の構造に由来する自然な反応だと言われています。

脳には目先の快楽を優先しやすいため、先に報酬を得られる行動へと引っ張られてしまう傾向があります。

たとえば、重要な資料作成よりもSNSやメールチェックに気持ちが向きやすいのは、この報酬系の働きが強いからなんですね。

また、心理学では「認知負荷」という概念があって、これは頭を使う負担のことを言います。

タスクに取りかかる際に、どこから始めればいいのかわからなかったり、作業量が膨大に見えたりすると、脳はその負荷を避けようとして、結果として先延ばしにつながりやすくなります。

大掃除を始めようとして、気づけば棚の中を眺めているだけ…なんて経験はありませんか?

これは負荷が大きく感じられる時に起きる典型例です。

さらに、完璧主義も先延ばしの大きな要因のひとつです。

うまくやらないといけない、失敗したくないという気持ちが強いほど、作業に取りかかるハードルも高くなってしまいます。

その結果、手をつけない時間が長引き、ますますやりづらくなるという悪循環に陥ってしまうんですね。

心理療法の一種である認知行動療法でも、この完璧主義的な思考は行動を妨げる要因としてよく取り上げられます。

こうした背景を知ると、先延ばしはあなたの“性格”ではなく、脳の“クセ”ということが分かると思います。

すると、自分を責めるのではなく、対策の方向へと意識が向きやすくなるんですね。

ここからは、その具体的な方法を見ていきたいと思います。

小さく始めよう

先延ばし対策の最も効果的な方法のひとつが「ハードルを徹底的に下げる」ことです。

行動科学では「スモールステップ」と呼ばれるアプローチで、脳が抵抗を感じにくいサイズの行動まで分解することで実行しやすくします。

例えば、資料作成なら「パソコンを開く」「ファイルを新規作成する」「タイトルだけ入力する」。

掃除なら「10分だけやる」「机の上だけ片づける」。

こんな感じに、行動を細かく区切ると、認知負荷がぐっと減り、脳が「これならできそう」と感じて動きやすくなるんです。

また、脳には「作業を途中で止めると気になる」という特性(ツァイガルニク効果)もあります。

たとえ1分しか作業しなくても、「すでに始めている状態」になると、その後の続きが取りかかりやすくなることがわかっています。

最初の一歩はなるべく軽く、小さく設定することが効果的なんですね。

日常生活でもこの効果は実感できます。

たとえば、洗濯物を畳むのが面倒でも「靴下だけ畳もう」と考えると意外とすぐに動けたりしませんか?

その他にも、本を1ページだけ読もうとすると、いつの間にか1章読んでいたとか。

小さな動きでも、行動を始まることに意味があって、その勢いが次のステップを生み出してくれるんですね。

こうした小さな一歩を重ねることで、「動き始める力」が育っていくんです。

時間のブロック化

先延ばしの背景には、「何から始めればいいのかわからない」という迷いも大きく関わっています。

この迷いは思っている以上にエネルギーを消費して、結果として行動そのものを遠ざけてしまうんですね。

そこで役立つのが「時間のブロック化」です。

時間のブロック化とは、あらかじめ予定に「作業の枠」を作ってしまう方法です。

たとえば「9:00〜9:30は資料の骨子づくり」「15:00〜15:20はメール返信」といった形で、作業内容を時間とセットで決めてしまいます。

こうすることで、作業前の迷いが大幅に減って、自然と取りかかりやすくなるんですね。

この方法が効果的なのは、人間の脳が「選択」に弱いからです。

選択肢が多いほど意思決定にエネルギーを使い、やる気が削がれてしまう傾向があります。

逆に、やることがあらかじめ決まっていると、脳はエネルギーを節約できるので、行動に使えるリソースを確保しやすくなるんですね。

実際、日常生活でも「晩ごはんを作ると決めている日より、外食にするか自炊するか迷っている日の方が疲れる」なんてことがありますよね。

あれは意思決定の負担がかかっているからなんです。

仕事でも同じで、作業の枠が決まっているほど心が軽くなり、着手するまでの時間が縮まります。

時間を区切るだけで先延ばしが減るので、小さなタスクほど効果を実感しやすいですよ。

感情に気づく

先延ばしは「やりたくない」という感情だけが原因ではなく、「不安」「失敗への恐れ」「うまくできるかわからない」という心の反応によって起きることも多いと言われています。

心理学では、行動を選ぶときに感情が大きく影響することがわかっていて、その感情を認識していないほど動きづらくなると言われています。

大切なのは、無理に気持ちを押し殺すのではなく、「自分はいま何に抵抗を感じているんだろう」と一度立ち止まってみるんです。

たとえば、資料作成が進まないとき、「内容に自信がない」「どこから手をつければいいのかわからない」という不安があると気づけるだけで、対策の方向性も変わってきます。

感情を認識するだけで行動しやすくなる理由のひとつに、認知行動療法でいう「メタ認知」の働きがあります。

自分の状態を客観的に眺められるようになると、感情に引きずられにくくなるので、行動を主体的に選びやすくなるんですね。

気が進まない作業に向き合う前に「ちょっと不安があるだけかもしれない」「少し面倒に感じているだけだな」と言語化することで、意外とあっさり取りかかれたりします。

感情に気づくことは、行動のブレーキを軽くするための大事なステップなんですね。

先延ばしは誰にでも起きる自然な反応なので、決してあなたが弱いわけではありません。

脳の働きや感情の動きを理解して、小さく始める工夫や時間のブロック化を取り入れることで、行動のハードルは少しずつ下がっていきます。

そして何より大切なのは、完璧にやろうとしないこと。

少しでも動けた自分を認めることが、次の行動を生み出す力になります。

今日できることを、ほんの小さなことでいいので、一つだけやってみてください。

その小さな一歩が、次の行動を引き寄せて、先延ばしを手放す大きなきっかけになっていきますよ。

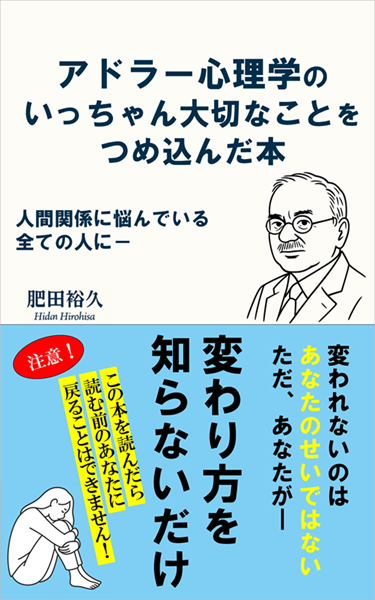

Kindleで電子書籍を出版しました

出版一週間で

- ストレス管理部門

- ビジネス・経済スキル部門

- ビジネス・経済部門

- ビジネスコミュニケーション部門

- 実践経営・リーダーシップ部門

- 自己啓発部門

- 心理学部門

など、計13部門で一位を獲得。

Kindle Unlimited会員の方は無料で読むことができます。

書籍ページはコチラ

↓ ↓ ↓

コメントをお書きください